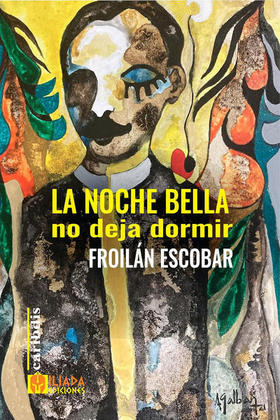

Froilán Escobar, José Martí, Mito

La posibilidad de lo imposible

El José Martí de la última novela de Froilán Escobar no es la figura histórica a la que estamos habituados, sino de un ser próximo, tangible, a nuestro alcance en su humana dimensión

La noche bella no deja dormir es una novela imposible que Froilán Escobar ha hecho posible. Las razones son cuatro: la rehumanización del mito; la abolición de las fronteras entre el personaje privado y el personaje público; la instalación del protagonista en un tiempo fluido donde pasado, presente y futuro se interdigitan, y la injerencia mutua entre el espacio objetivo de los hechos y el espacio simbólico de la escritura.

La novela de Froilán Escobar nos acerca a los últimos días en la vida de José Martí, desde su desembarco en Playitas de Cajobabo hasta Dos Ríos, pero esta es una descripción insuficiente porque el tiempo de la narración se expande hacia el pasado e incluso hacia el futuro, del mismo modo que las acciones van mucho más allá de lo meramente argumental.

Todos los cubanos, desde el busto de yeso que presidía la escuela hasta los discursos de yeso de los políticos, tenemos una imagen más o menos estereotipada de quien ha sido llamado Maestro, Apóstol, Prócer de la Patria, etc. El discurso martiano es no sólo uno de los más prolíficos del continente americano, sino también notable por su diversidad y sus enfoques en ocasiones ambiguos o contradictorios. Eso ha permitido a ideólogos de cualquier signo construir un Martí de referencia a su imagen y semejanza. (De Karl Marx dijo que “Como se puso del lado de los débiles, merece honor”, aplauso de los marxistas, y que “Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres”, aplauso de los antimarxistas, por ejemplo). Y también permite que cualquiera tenga su propio Apóstol tan fosilizado como aquel busto de yeso.

Frente a ese José Martí “ejemplar”, Escobar nos presenta un hombre enfermo, cansado, adolorido, no sólo de los pies o de las llagas, sino también del alma. La rehumanización del mito pasa por la presencia física de ese ser menudo, hecho a la ciudad y no a las serranías, que jadea montaña arriba cargado con su fusil, su pistola y su pesada mochila. Quiere demostrar que es también el hombre de guerra que no será nunca, como pronto sabremos, para demostrar a sus críticos que no es sólo un piquito de oro que invita a los demás al sacrificio, como dice el himno nacional “A las armas valientes corred” y no “corramos”, algo que observó en su día Nicolás Guillén. Ese Martí que para discutir de tú a tú con los generales de todas las guerras necesita que lo reconozcan, sino como a un igual, al menos como a un compañero de armas a quien asiste el derecho de los que se juegan la vida. Aunque desde la adolescencia lo haya arriesgado todo por la libertad de Cuba. Y ahí aparece como un fantasma recurrente Carmen Zayas Bazán, la esposa, la madre de su hijo que le reclama atención y manutención, porque un hijo es un compromiso inalienable que, según ella, no acepta como excusa la patria. Escobar no elude el conflicto: sacrificarlo todo por la patria puede resultar generoso, altruista quizás; pero abandonar sin recursos a su esposa y al hijo que nació sin que nadie le pidiera permiso no tiene tan buena prensa. Es difícil localizar con exactitud dónde queda la frontera entre la patria como deber y sacrificio, y la patria como vocación mesiánica de un hombre obsesionado por su papel en la historia, y no hablamos, desde luego, de eso que Fidel Castro, el apicultor en jefe, llamó “las mieles del poder”. La muerte evitó que José Martí alcanzara esas mieles que pueden provocar la diabetes de la corrupción. Cómo habría sido el Martí Presidente de la República es algo que jamás sabremos. La muerte lo sorprendió en su momento de luz, evitó que se fuera apagando con la niebla del tiempo.

El autor de La noche bella no deja dormir no elude conflictos. Aunque los de la carne no han sido nunca en Cuba pecados mortales, bucear en los pensamientos de Martí sobre su María de Guatemala, la niña de 16 años, “dicen que murió de amor”; o los 16 años de Modesta, la jovencita de la Sierra que “se puso zapatos y túnico nuevo para recibirlos”, con la que el Martí de 42 años mantiene un escarceo que no pasa a más por las premuras de la guerra, todo invita a un juicio contemporáneo en clave de pedofilia, aunque hace un siglo una relación de ese tipo fuera algo habitual. O los amores furtivos con su otra Carmen, la esposa de Manuel Mantilla, postrado en una silla de ruedas, que más tarde reconocería como propia a María, la segunda hija de Martí. Ese Martí que la ortodoxia patriótica de yeso prefiere escamotear a la púdica mirada de los ciudadanos.

Abolición de las fronteras entre el personaje privado y el público

El José Martí de los libros de texto se centra en el personaje público al servicio del ideal independentista o circunscrito a esferas profesionales: el periodismo literario, la poesía precursora del modernismo, el discurso latinoamericanista. En cambio, este Martí asciende Loma Pavano asediado por una suma promiscua de conflictos públicos y privados: su relación con los viejos generales, la necesidad de prevenir a la futura república del caudillismo autoritario, la contestación a sus críticos, el posible regreso a Estados Unidos para recaudar fondos y concertar expediciones (“iba vestido de población” en el momento de su muerte, nos cuentan), la relación con los soldados y con los ciudadanos que va encontrando a su paso, los compromisos de paternidad incumplidos, sus amores y sus deberes, los reproches de una Carmen y los halagos de la otra, las niñas de Guatemala o de la Sierra que insisten en su memoria, la difusa sensación de culpa, la madre distante y admonitoria, el incierto destino de una república que se balancea entre la metrópoli y la anexión, y la lucha contra sus propias limitaciones físicas. La abolición, en suma, de las fronteras entre el personaje privado y el personaje público.

A esto contribuye en no poca medida la construcción formal de la novela que se mueve entre el narrador omnisciente o semiomnisciente en tercera persona y el discurso indirecto libre, aproximándose en ocasiones al flujo de la conciencia. Este punto de vista introduce al lector en la intimidad del personaje. No se trata de la figura histórica a la que estamos habituados, colocada por la historiografía en la distancia, sino de un ser próximo, tangible, a nuestro alcance en su humana dimensión transitada por sus angustias y sus contradicciones.

Otro de los hallazgos que invisten a esta novela imposible es la instalación del protagonista en un tiempo fluido donde pasado, presente y futuro se interdigitan. Si bien el curso de los acontecimientos desde el desembarco hasta la muerte es el hilo temporal que vertebra la historia, los continuos flashback y flashforward, la intromisión del protagonista en un tiempo que todavía no ha ocurrido, permiten al personaje atisbar su muerte, las heridas que deforman su cadáver, la autopsia, los sucesivos enterramientos y exhumaciones e incluso la identidad de su asesino. Los tiempos se superponen, se solapan, de modo que Martí puede convocar la presencia de Modesta mientras María García Granados toca al piano una pieza de Arditi. El tiempo se ensancha o se encoge, regresa una y otra vez subrayando ciertas obsesiones. El tiempo recurrente siembra de pautas el fluir de su conciencia y pespuntea en la percepción del lector los hitos existenciales del personaje.

El último de los factores que hacen posible esta novela imposible es la injerencia mutua entre el espacio objetivo de los hechos y el espacio simbólico de la escritura. Si bien los acontecimientos de esos últimos días van sucediendo de una manera aproximadamente cronológica en lo que podríamos llamar, no sin precauciones, el plano de la realidad; existe otra realidad tan potente como la objetiva que nos arrastra hacia un espacio simbólico, y es la escritura del diario donde los acontecimientos se van filtrando de un modo nada facsimilar. Si bien hay referencias textuales al documento original, el diario escrito por Martí, existe ese otro diario que de alguna manera se escribe por su cuenta y donde aparecen incluso los detalles de su muerte. En ocasiones es el diario quien escribe a su autor, y no escasean los guiños cuando la textualidad de lo escrito difiere de la literalidad de los hechos. José Martí ha vivido toda su vida entre la realidad de un país sometido y la ficción de una patria libre. Entre las pequeñas miserias de lo cotidiano (estrecheces, enfermedad, incomprensiones, agravios) y la ficción de un apostolado luminoso. Entre las prosaicas servidumbres de la realidad y el fulgor de su propia escritura. Este juego de espejos entre la realidad vivida y la realidad contada tiene aquí su expresión más obvia entre el angustioso ascenso de la montaña que convoca toda su debilidad humana, sus males y sus dolores, y la perfección de la palabra escrita.

Persistir durante toda la novela en el flujo de la conciencia martiana era, sin dudas, un peligro. Podría extenuar la atención del lector. Por suerte, Escobar salva el escollo con la irrupción de documentos, referencias, poemas, intervenciones de otros personajes que vienen desde el pasado, que aparecerán en el futuro pero ya constan en este presente, o de aquellos que acompañan al protagonista en sus últimos días: la inocente sensualidad de Modesta, el léxico singular de Marcos del Rosario, las recurrentes intervenciones de Máximo Gómez (“¿Le pasa algo?”), donde cabe toda su inquietud, su preocupación y su desasosiego. O la cortante presencia de Maceo: “¿Pero usted se queda conmigo o se va con Gómez?”. Y, desde luego, la excelente textura, la construcción minuciosa, el aliento poético de la palabra que es ya una seña de identidad en la literatura del autor.

Una novela, en suma, que nos aproxima desde una perspectiva singular a uno de los personajes más extraordinarios de la historia cubana. Una novela que consigue desenfardelar el cuerpo momificado del mito hasta revelarnos al ser en la plenitud de su dolorosa humanidad.

Escobar, Froilán; La noche bella no deja dormir, Ilíada Ediciones, Versión Kindle, 2023. 156 pp.

© cubaencuentro.com

Los comentarios son responsabilidad de quienes los envían. Con el fin de garantizar la calidad de los debates, Cubaencuentro se reserva el derecho a rechazar o eliminar la publicación de comentarios:

- Que contengan llamados a la violencia.

- Difamatorios, irrespetuosos, insultantes u obscenos.

- Referentes a la vida privada de las personas.

- Discriminatorios hacia cualquier creencia religiosa, raza u orientación sexual.

- Excesivamente largos.

- Ajenos al tema de discusión.

- Que impliquen un intento de suplantación de identidad.

- Que contengan material escrito por terceros sin el consentimiento de éstos.

- Que contengan publicidad.

Cubaencuentro no puede mantener correspondencia sobre comentarios rechazados o eliminados debido a lo limitado de su personal.

Los comentarios de usuarios que validen su cuenta de Disqus o que usen una cuenta de Facebook, Twitter o Google para autenticarse, no serán pre-moderados.

Aquí (https://help.disqus.com/customer/portal/articles/960202-verifying-your-disqus-account) puede ver instrucciones para validar su cuenta de Disqus y aquí (https://disqus.com/forgot/) puede recuperar su cuenta de un registro anterior.