El azúcar de la desmemoria

Maylan Álvarez Rodríguez y Déborah Gómez abordan en sus libros un tema de especial importancia en la economía, el devenir histórico y la identidad de Cuba

La semana pasada escribí sobre cineastas, artistas plásticos y fotógrafos que han abordado en sus obras el tema del desmantelamiento de la mayor parte de los centrales de Cuba. Una preocupación similar llevó a la escritora y periodista matancera Maylan Álvarez Rodríguez a redactar La callada molienda (Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2013, 209 páginas), que mereció el Premio Memoria que organiza esa institución. En el texto que encabeza su libro, la autora relaciona los porqués que justificaron la escritura del mismo. El primero tiene que ver con un dossier convocó la revista holguinera Videncia en torno al tema del azúcar, el cierre de los centrales y la consabida nostalgia. Su contribución fue el poema “La callada molienda”, que sirvió de título a la selección de textos. Las conversaciones entre amigos dedicadas a la total ausencia de noticias en los medios sobre la situación de la industria azucarera, le hicieron comprender que el asunto merecía libros, investigaciones y tesis sobre la gente del azúcar.

Estaban luego sus raíces, pues ella nació y vive en Unión de Reyes, un pueblo que existía para el cumplimiento de sus zafras. Sus dos centrales eran la mayor fuente de empleo de toda la zona. A eso se sumaba, apunta Álvarez Rodríguez, su propia deuda moral: “Por varios años trabajé en el Sistema Informativo de la televisión nacional en Matanzas y jamás se me orientó hacer un trabajo periodístico en torno a la industria azucarera y en ese mismo momento se estaban cerrando en la provincia la casi totalidad de los centrales, es decir, la única fuente de empleo de un número importantísimo de familias matanceras. Parece que era un tema tabú, intocable, orientado «desde arriba» no comentarse”.

Reconoce la autora que su libro ni se acerca a lo que quiso hacer inicialmente. Su propósito era que desde sus páginas se valorara mucho más el proceso de reestructuración de la industria azucarera, tomando en cuenta a sus principales gestores en la región. Que fuesen ellos quienes definieran las razones por las cuales se iban a cerrar los centrales en una provincia tan destacada como Matanzas. Asimismo, pretendía que se supiese más sobre la Tarea Álvaro Reynoso y que se discutiera si fue acertada o no. En definitiva, se trataba de una medida que tuvo que ser asumida y aceptada por miles de trabajadores, “que apenas entendían que su central, el lugar donde habían entregado lo mejor de su vida, tenía que ser demolido, sellado, trasladado, desactivado porque no era rentable, iba en contra del desarrollo del país o sencillamente ya eran fábricas obsoletas, según el criterio de algunos «entendidos» en la materia”.

El libro en el que finalmente cristalizó el proyecto de Álvarez Rodríguez consta de dos capítulos y un anexo. El primer bloque, que cubre 36 páginas, reúne las informaciones y los documentos emitidos por el Ministerio del Azúcar en 2002. Se relacionan directamente con la reestructuración azucarera, que tuvo como proceso estratégico la Tarea Álvaro Reynoso (resulta paradójico que se le diese el nombre de un científico cuyas sabias ideas el difunto Fidel Castro despreció). La autora advierte sobre la posible densidad de esos materiales, pero afirma que era necesario reproducirlos para que a través de la lectura de ellos se conozca la política que se iba a seguir durante el proceso posterior al cierre de los centrales.

A ese bloque sigue el segundo, que constituye el cuerpo principal del libro y que está integrado por una veintena de entrevistas. Ese material es una memoria viva de lo que esos hombres y mujeres de diferentes generaciones acumularon durante décadas en su labor en esa industria. Hay obreros, técnicos, ingenieros, periodistas, macheteros que desgranan sus recuerdos. Son parte de la gente común y fueron los más afectados por una decisión emanada desde arriba, que convirtió centrales y bateyes en un amasijo de piezas de metal y chatarra y en pueblos fantasmas.

En los testimonios, quienes hablan evocan las zafras como cada cual la vivió. En sus palabras, lo hace notar Norberto Codina en el prólogo, lo humanos siempre está presente. El hecho de que sean esos hombres y mujeres los que aportan oralmente sus experiencias da al libro una gran veracidad, pues trasmiten la tristeza, la impotencia y el dolor que sintieron al ver desaparecer “sus” centrales. Algo que se debió a una serie de factores, que empezaron por una administración mediocre, la ineficiencia de los métodos de siembra y cultivo, el deterioro de la industria por falta de inversiones en su tecnología, y que tuvieron su desastrosa culminación en una medida drástica e insuficientemente pensada.

Ese es un tema que inevitablemente aparece en prácticamente en todas las entrevistas. La autora no necesita forzar a los testimoniantes para que hablen sobre ello. De esos textos he sacado unos pocos fragmentos que ilustran de manera elocuente qué opinan sobre lo sucedido con los centrales, concretamente los de la provincia de Matanzas.

Fue un golpe a sus vidas

-Esas personas de los bateyes sufrieron una pérdida de identidad, fue un golpe a su vida. Muchos azucareros, lo sé por el testimonio de los que aún viven en esos lugares, enfermaron y murieron por estados depresivos, por estados de desolación, del golpe mortal a su amor por la azúcar. (María Laura Martín Rodríguez)

-Es verdad que aquí no extrañamos el ingenio, el aroma de cuando se hacía la azúcar, ese olor tan rico que daba el guarapo cuando se estaba cocinando. Pero está el impacto económico. La gente de repente dejó de trabajar. Nadie me diga que eso de la Tarea Álvaro Reynoso funcionó. Ninguno de esos viejos ya iba a estudiar nada, ni estaban en edad de aprovechar este momento de estudios. Eso fue un paliativo para que no molestaran mucho por el cierre de los ingenios y de la fundición. (Alberto Perret Ballester)

-Aquí han picoteao los centrales. Todo se ha destruido. La industria azucarera no levanta cabeza más nunca en Cuba. Aquí no hay caña, aquí no hay línea, aquí no hay tornillo. (Enrique Carrasco Herrera)

-Todo esto yo lo digo dondequiera que me paro, porque esta es la realidad y no se puede negar (…) Esto ha sido un error enorme. Que hubiera algún central que tuviera sus dificultades, bueno. Pero cerrar y destruir tantos centrales… eso es muy triste. Porque están todos destruidos. Yo trabajé en el Cuba Libre. Tremendo central y está destruido. Trabajé en el España Republicana, cuando estaba en montaje industrial. Allí hice trabajos importantes en el refino, en la parte de crudo, y empaquetaron todo aquello y se perdió la maquinaria del central. Oí decir que la habían mandado para Venezuela. (Manuel Eleuterio Fuentes Torres)

-En mi infancia había vida en el central, en todas sus formas: en la agricultura, en el mismo central, en oficinas, en cualquier lugar. Era otro tipo de ambiente. La transportación era superbuena, había transporte cada media hora. Todos los carros de las oficinas iban para allá y te recogían. Ahora todo es un desierto. Al Julio Reyes Cairo se le debe volver a poner el nombre que tenía antes: Soledad. Hoy todo está destruido. No hay transportación, la gente no tiene trabajo, no hay nada que hacer. (Yordanis Galindo Rodríguez)

-Esa otra vida ha estado marcada por el canibalismo. Así yo le llamo al desmantelamiento del central, lo mismo por parte del Gobierno que de las personas de por aquí. Por parte del Gobierno, todos los que tienen que ver con Materias Primas. Esto alguien lo ha tenido que autorizar. Ha sido catastrófico. Han llegado con equipos de oxicorte y a cortar por pedazos el central y llenar los camiones de las piezas que dieron de comer a tanta gente (…) Solo quedan las dos torres y seguro que no las han desmantelado porque no deben existir medios para eso. (Gladys Abreu Cárdenas)

Álvarez Rodríguez incluye al final de su libro un bloque de Anexos. En el mismo recoge una lista con los nombres y las ubicaciones de los 21 centrales que funcionaban en la provincia de Matanzas. Le siguen un breve glosario de términos empleados en los ingenios y bateyes y un inventario de las 53 locomotoras de vapor que presentaban servicio en ese sector. Se cierra esa sección con poemas de cinco escritores, incluida la propia autora, cuyo tema principal, es, por supuesto, “el amor nostálgico a los desaparecidos centrales”. Por último, se reproducen 21 fotos que constituyen un testimonio gráfico de lo narrado por los entrevistados. Unas corresponden al período de esplendor que vivió la industria azucarera matancera; otras, al estado ruinoso en que hoy se encuentran sus instalaciones.

El trabajo que ha realizado Álvarez Rodríguez es sumamente valioso. Las muchas horas de grabación e investigación invertidas por ella se han materializado en un libro que rescata una memoria que, de otro modo, se hubiera perdido, sepultada por el silencio y la desidia de los medios. Los testimonios que reunió poseen un indudable interés documental y seguramente han de servir de fuente de consulta a quienes estudien la historia de la que fue nuestra industria azucarera. Pero además son textos que invitan a reflexionar, por todo lo que los entrevistados aportan con la sabiduría que adquirieron en su labor a lo largo de varias décadas. La escritora optó por cederles la palabra, y su libro demuestra que fue una decisión atinada.

Mucho más puede y merece escribirse, en fin, sobre esta obra tan necesaria, con la cual su autora confiesa que quiso rendirle un homenaje a aquellas personas que no olvidaron su pasado azucarero, “aquello por lo que vivían y que en muchos casos perdieron sin saber a ciencia cierta en qué se equivocaron”.

Continuidad y complemento

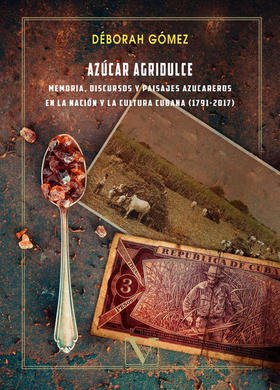

La medida gubernamental que llevó al cierre y desmantelamiento de los centrales fue tomada como punto de partida por Déborah Gómez para escribir Azúcar agridulce: memoria, discursos y paisajes azucareros en la nación y la cultura cubana (1791-2017) (Editorial Verbum, Madrid, 2019, 196 páginas). Su libro es el resultado de una acuciosa investigación, con la cual obtuvo el doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Internacional de la Florida. Es un trabajo que, como la propia autora reconoce en las palabras introductorias, se puede leer como la continuidad y el complemento de varias obras precedentes dedicadas a la presencia del azúcar en Cuba. Específicamente se remite a Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, El ingenio, de Manuel Moreno Fraginals, y La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo.

A la reestructuración de la industria azucarera dedica la autora el primero de los tres capítulos que componen el libro. En esas páginas, analiza los textos oficiales a través de los cuales el gobierno comunicó la medida. Gómez realiza una sagaz lectura de la retórica utilizada en los mismos. Señala el tono paternalista y esperanzador, plagado de referencias a episodios históricos de la etapa revolucionaria, a la vez que constantemente se descontextualiza la realidad para minimizar los desastrosos efectos de la reestructuración. Estos, como puntualiza, incluyeron el trauma humano que significó para los trabajadores excedentes, un eufemismo usado para eludir el reconocimiento de que iban a quedar desempleados.

Gómez cita palabras que Fidel Castro pronunció en octubre de 2002, al inaugurar los Cursos de Superación para Trabajadores Azucareros, y afirma que con ellas “se hacía evidente que dentro del discurso de la oficialidad no había cabida para narrar el devastador impacto que el cierre de los centrales tendría en las comunidades cuyas vidas giraban en torno a la producción del azúcar”. Y afirma que “Castro impedía toda posibilidad de expresar el descontento y el vacío que este evento creaba y terminaba su discurso con un cierre que exhortaba a la resistencia, al mismo tiempo que resultaba lapidario”.

La segunda parte de ese capítulo, Gómez la dedica a los esfuerzos realizados por un sector de la intelectualidad cubana comprometida con el régimen. Para ello, se centra en las ponencias presentadas en el seminario que la Fundación Fernando Ortiz organizó en el año 2003. Se refiere a la intervención de Miguel Barnet, y sostiene que reproduce varios de los mitos que han conformado el relato histórico oficial del azúcar. Opina que en sus palabras, el autor de Biografía de un cimarrón demoniza “el período colonial y republicano para imprimirle a la Revolución un carácter mesiánico dentro de la formación de la nación cubana”. Para Gómez, Barnet también asume la actitud condenatoria que ha mantenido el régimen hacia los tratados comerciales que existieron entre Cuba y Estados Unidos. Y apunta que, al igual que los intelectuales que representan, el régimen siempre ha fallado en no admitir claramente que los tratados económicos que Cuba firmó con la Unión Soviética y el CAME mantuvieron a la Isla en la misma situación de dependencia.

La autora del libro escribe que aunque la mayoría de los conferencistas siguieron, en mayor o menor medida, el discurso comprometido de Barnet, hubo algunos que se desmarcaron del mismo y expresaron ideas que por lo general son excluidas. Nombra al investigador Oscar Zanetti, quien reconoció los avances tecnológicos de la industria azucarera nacional desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Un aspecto que en el discurso hegemónico usualmente es calificado como dañino para la economía de la Isla. Asimismo, Gómez hace notar que Zanetti considera favorable el acceso al mercado estadounidense que tuvo Cuba, a través de los tratados de reciprocidad comercial.

Un discurso permeado por la ideología

En opinión de la autora, la intervención más radical fue la de la historiadora María del Carmen Barcia, quien manifestó su desacuerdo con el concepto de estudio como empleo, que constituía el eje de la Tarea Álvaro Reynoso. Gómez admite que, a pesar de las omisiones y las posturas o del nivel de compromiso de los participantes con el poder, el hecho de que se celebrase aquel evento apenas un año después de la reestructuración tuvo un valor indiscutible. Demostró que contrariamente a lo planteado por Castro, el cierre de los centrales sí tuvo “consecuencias nefastas para la nación, al punto de movilizar a su intelectualidad en torno a ese acontecimiento”.

En el segundo capítulo del libro, su autora realiza un recorrido panorámico para analizar la presencia del azúcar en Cuba durante la etapa colonial. Su lectura de textos jurídicos y económicos representativos de los dos discursos azucareros —los firman, entre otros, Arango y Parreño, Félix Varela, José Antonio Saco— la llevan a definir de qué manera ambos influenciaron la concepción de la nación, del azúcar y del negro en el imaginario nacional y, posteriormente, en la literatura de la época. De esta última pasa a ocuparse después, cuando se centra en el paisajismo que trató de precisar y fijar lo propiamente cubano. Para demostrarlo, propone un examen de un conjunto de obras que integraron la caña como un símbolo identitario de la nación, sin que el incluirla provocase conflicto alguno.

En el capítulo final, Gómez se centra en el siglo XX, para dedicar el espacio a una serie de obras creadas durante la etapa revolucionaria. Su análisis le permite comprender cómo el régimen se apropió y reinterpretó los discursos sobre el azúcar recibidos como herencia. A través de esas obras se creó un discurso permeado por la ideología y las políticas económicas. No se rigieron al mismo algunas de ellas que, por eso, quedaron excluidas del canon oficial, como El central y Arturo, laestrella más brillante, de Reinaldo Arenas. En esas obras Gómez ve “una postura de resistencia que, en cierta medida, desmantela el discurso azucarero del régimen al ofrecer una mirada diferente”.

A esa producción cultural anti-hegemónica pertenecen también el corpus formado por obras cinematográficas, pictóricas y literarias con las que sus creadores reaccionaron a la debacle azucarera. En esas páginas se registran las propuestas como las de Mailén Fonseca, Marcel Molina, Alejandro Ramírez Anderson, Carlos Lechuga y la autora de La callada molienda. Gómez califica ese conjunto variopinto como un ejercicio dialógico que interactúa con los textos del primer capítulo, donde analizaba la retórica del discurso oficial en torno a la reestructuración y cuestionaba si ese discurso creaba espacios donde exorcizar el trauma azucarero sufrido por la población.

Azúcar agridulce… es una valiosa aportación a los estudios sobre un tema de especial importancia en la economía, el devenir histórico y la identidad de Cuba. A partir del análisis de una abundante bibliografía, que además barca diferentes campos y disciplinas, su autora ha sabido estructurar una visión totalizadora del “motivo del azúcar”, que aparece examinado desde no pocos ángulos. La de Gómez es una obra en la cual abundan las ideas propias, las reflexiones lúcidas, las discrepancias bien fundamentadas. No es usual que esto se pueda decir de una obra de investigación con la cual un escritor o una escritora inicia su andadura.

© cubaencuentro.com